松セン5・みかんの“いいものづくり”体験

大切にしたくなる傘を探したら新潟の『オーロラ』にたどり着いた!

快適に使うためのこだわりをレポート!

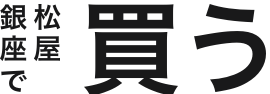

道具として、ファッションの一部として活躍する傘。雨の日になくてはならない存在ですが、雨があがると一転、電車内や出先に「あぁ、置いてきちゃった…」なんてことも。つい最近もお店に傘を忘れてしまったみかんは、「忘れるなんて考えられないような傘に出合ってみたい!」と思い付き、みかんの同期で婦人雑貨担当の山崎氏に相談したのでした。

山崎氏はまだまだ勉強中のクルーですが、みかんの要望を聞くやいなや手配を取って、気が付けば新潟県の中条駅。東京から新幹線と特急を乗り継ぎ約2.5時間、小雨が降り出したかと思ったら吹雪に変わる気まぐれな天気のなか、奇跡的な晴れ間に集合写真を撮影します。

もう1人の女性は、ちゃっかり付いてきたみかんの先輩・あいす好き。「お客様にしっかり伝えるためには、私も勉強しないとね〜」なんて言いながら、新潟のフレッシュな空気を吸い込み楽しげな様子。一行はタクシーに乗り、目的地に到着しました。明治29年創業の傘メーカー『株式会社オーロラ』の工場です。

QOL(生活の質)を上げるものからお手頃価格まで、幅広く高品質な傘を手掛ける老舗企業。

こちらで傘の仕組みをレクチャーいただきながら、傘づくりも体験させていただきます。「楽しみですね!」とにこやかなみかんの隣で、山崎さんはちょっぴり緊張気味。

さて、今回の訪問を快く受け入れてくださったのは、新潟センター長の小野さんです。

一行は、さっそく傘づくりの工程を見学させていただくことに。まずロール状の生地が傘のサイズに合わせて裁断され、縁を縫って整えたら今度は三角形に裁断。生地が三角形になると、「あぁ、傘っぽい(!?)」とみかん。ただ、この三角形は驚くほどの種類がありました。

山崎氏が「どれがどんな傘になるんだろう!?」とつぶやくと、「間違い探しみたいだね!」とアイス好きは楽しそうに見比べます。「生地の素材や傘のデザインなどによって、使用する型が変わるんですよ」と、小野さんが解説。素人には分からない細かい違いにもこだわるからこそ、高品質な傘が生まれます。

それぞれの工程は熟練のスタッフさんが担当。こちらでは生地の上に型を置き、専用の刃を滑らせてカットしています。

小気味よいリズムを刻みながら、美しい三角形の生地が次々に生まれる様子を見つめる一行のもとへ「皆さんもやってみましょう!」と、製造長の皆川さんがやってきました。

まずは山崎氏がカットに挑戦!皆川さんのアドバイスに、真剣に耳を傾けます。

が、いざトライしてみると…、「あれ?さっき見た感じと違うぞ」と山崎氏。先程のスタッフさんはスイスイとなめらかに刃を滑らせていましたが、山崎氏の刃は同じようには動きません。

「誰か刃、替えました?」なんて冗談もありつつ、仕上がりは何年も手掛けられている方とは、当たり前ですが比べものになりません。そんな山崎氏の仕上がりを横目に、次は自信満々でアイス好きがトライ!

なんと、さらに全然切れません。ガガガ、ギギギ、と鈍い音がしそうなほどのぎこちなさに、後ろで後輩たちは…、もちろん笑ってなんかいません。さあ、最後にトライするのは、みかん。

なんと、もっとも完成度が高いではありませんか!先の2人の失敗からすぐに学ぶとは、なんともしたたかな…いえ、能力の高いみかんです。「生地をカットするだけでこんなに大変なんて…」と、まだ始まったばかりですが傘づくりの大変さを一行は感じていました。

先に進みましょう。裁断された生地は傷や汚れがないかしっかりチェックされ、OKの出た生地のみが縫い合わされます。

洗練された傘を完成させるため、縫い代に無駄がないようきちんと縫い合わせることが重要だそう。留めひもなどを取り付けたら、今度は生地と骨とを合わせていきます。

生地と骨でできた傘の“ボディ”がおおよそ仕上がったら、傘の先端部分『石突き(いしづき)』を装着。傘の先端部分も「初めて知った!」と一行が驚くつくりになっています。

このシュシュのような生地は『菊座(きくざ)』と呼ばれ、生地が傷付いたり、雨漏りを防いだりするもの。

菊座を石突きに通し、『陣笠』という金属の部品で固定します。陣笠も雨水が内側に漏れるのを防ぐための部品。これらの作業もスタッフさんの手で1点1点行われます。菊座が繊細に残るよう装着された傘は“機能も見た目もいい傘”に。

「何気なく使ってたけど、こんなにもこだわりが詰まっていたなんて」「こんなふうにつくられていることを知ると、傘が愛おしくなるね」と、みかんとアイス好きは恐縮&感動しっぱなし。

柄が取り付けられたら、ほぼ完成です。

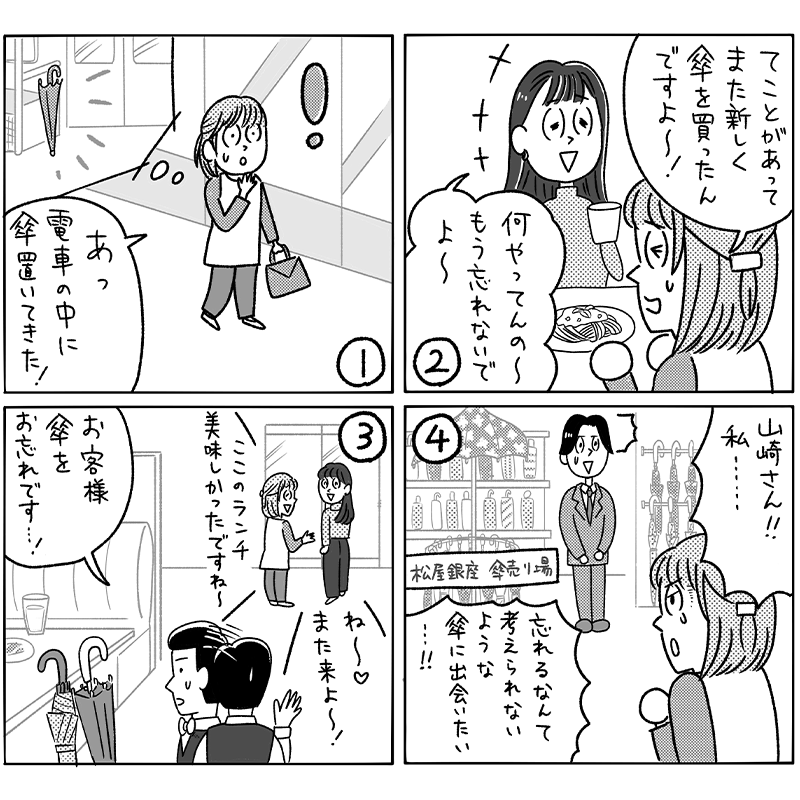

完成した傘は、開閉具合や開いたときの形、縫製の具合などが全体的にチェックされますが、折りたたみ傘は先端の金具が取り付けられると“たたみ”という工程へ移ります。ここで山崎氏がたたむ工程に挑戦。

折りたたみ傘って、機械で自動的にたたまれているとばかり思ってました」と山崎氏。ところが、あの折り目は人の手によるものなのです。

まったく折り目がないところから正しい折り目を付けていくことがどんなに難しいか…、手掛けた人にしかきっと分かりません。ベテランスタッフさんの指導を受けながら「あぁ、また失敗…」と、山崎氏は折りたたみ傘と格闘。

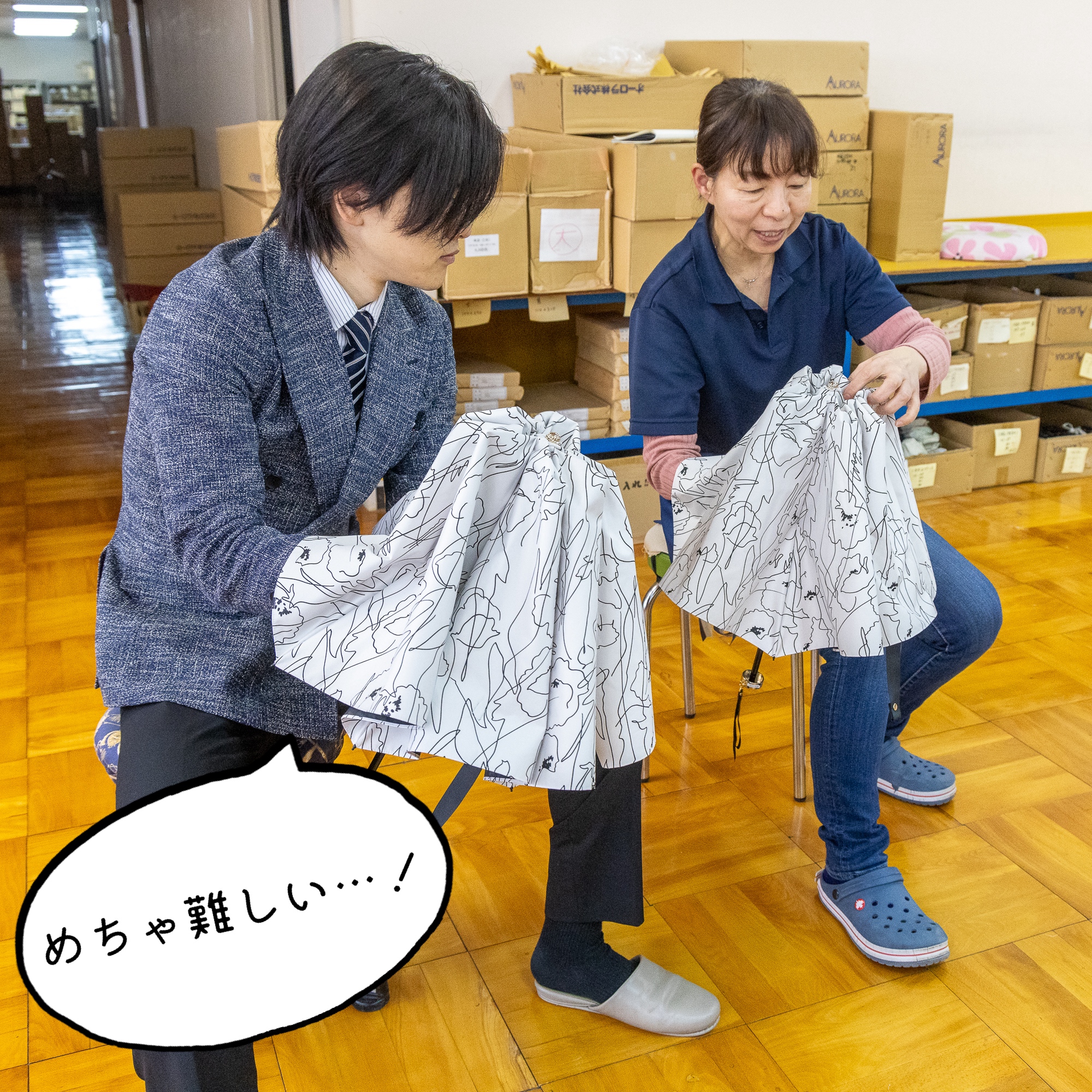

隣でみかんもアイス好きも挑戦しますが、なかなか均一に折り目がつくれません。最初にギブアップしたのはアイス好き。またも笑顔で「やっぱりプロは違うね!」と切り替え上手。みかんは粘り強さ(負けず嫌い?)を発揮しています。山崎氏も黙々と作業を続けます。

おぉ、なかなかの出来栄えです!

熟練スタッフさんからも「いい仕上がりですね♪」とお褒めの言葉をいただきました。

ちなみに女子チームは…、

みかんがなんとか最後までがんばりました(笑)。アイス好きは早々に脱落し、応援にまわっていたので完成形はありません。…というところで、一行の傘づくり体験は終了!

当たり前にあるものなのに、「そうだったんだ!」と知らないことばかりだった傘のこと。皆さんもご自身の傘の細部、チェックしてみてください。丁寧につくられた傘は、パーツひとつひとつに意味があり、高い機能や美しい見た目を実現しています。そんな、持っていて、使っていて気持ちが上がる傘との出逢いの場をご用意し、松屋銀座でお待ちしています。

閉じる

閉じる